有田・皿山ウォークラリー

<会期:平成14年11月10日> |

| 平成14年11月10日 |

|

爽やかな秋晴れの日曜日、有田町内の陶磁史を物語る史跡を訪ねる「皿山ウォークラリー」が開催されました。これは、有田地区にある15の美術館・博物館等が集まった「有田ミュージアムズ連絡会」の教育普及の一環イベント「やきものおもしろ講座」の第1回目として開催されました。 爽やかな秋晴れの日曜日、有田町内の陶磁史を物語る史跡を訪ねる「皿山ウォークラリー」が開催されました。これは、有田地区にある15の美術館・博物館等が集まった「有田ミュージアムズ連絡会」の教育普及の一環イベント「やきものおもしろ講座」の第1回目として開催されました。

今回は、有田町歴史民俗資料館学芸員の尾﨑葉子さんを講師に迎え、各史跡の説明を伺いながら、約20名ほどの参加者の皆さんと、有田皿山を2時間ほどかけて楽しくウォーキングしました。コースは石場、大銀杏、中樽・小樽地区、陶山神社付近、桂雲寺の順でした。

まずは、泉山採石場近くに集合。最初に1859年(安政6年)につくられた「松浦郡有田郷新村図」という地図上に残っている各ポイントを周る、との尾﨑さんの説明を聞き、興味津々。150年ほど前にあったところが、一体現在どうなっているのでしょうか? まずは、泉山採石場近くに集合。最初に1859年(安政6年)につくられた「松浦郡有田郷新村図」という地図上に残っている各ポイントを周る、との尾﨑さんの説明を聞き、興味津々。150年ほど前にあったところが、一体現在どうなっているのでしょうか?

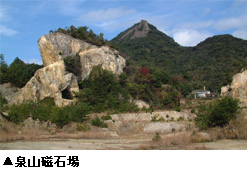

最初に向かったのは、磁器の原料「磁石」が採掘される泉山磁石場です。(普段ここは一般の立ち入りは禁止されています)17世紀初頭から400年もの長い間、山全体が採掘され、今では山の一部が残っている状態。その山の形や、山にある洞窟のような穴は風化によるものではなく、採掘によって形成されたものです。足元に転がる石を手にすると、白く細かな目をしているのがわかります。また洞窟状に採掘された横穴を覗くと、天井を含む壁面全体にのみのような物で掘った跡が残っています。「間近で見ると迫力がある」と参加者の方も手で触ったり、写真をとったり。

次に有田の街並みを眺めながら、泉山弁財天社の境内にある、国の天然記念物に指定されている大銀杏(おおいちょう)へと向かいました。この大銀杏は高さが約40メートル、根回り18メートル、推定樹齢が1000年といわれるとても大きなものです。日本一二を争う大きさとのことですが、ちょど美しい黄色に紅葉しており、澄み切った青空に鮮やかな色が映えていました。またこの大銀杏のそばには江戸時代に佐賀藩皿山代官所の「泉山口屋番所」が置かれていたのだそうです。この口屋番所とは人や物の出入りを取り締まる施設だったとのこと。特に「泉山口屋番所」は、磁石場にも近かったこともあり、やきものや陶石などが領外へもれないよう厳しくチェックがなされていたそうです。「皿山」という言葉ですが、江戸時代に肥前地区では陶磁器生産地を「皿山」と呼んでいたそう。

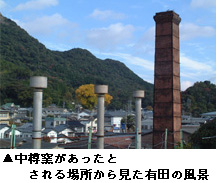

続いて、中樽・小樽地区へ向かい、太平洋戦争で山本五十六戦死のあとを継いだ、海軍提督・古賀峯一元帥の生誕の地や中樽登り窯があったとされる場所を見学しました。有田には50メートルにも及ぶ巨大な登り窯・天狗谷窯をはじめとし、大きな登り窯がいくつかあったそうですが、この中樽登り窯もそのひとつ。「松浦郡有田郷新村図に描かれている窯の場所を参考にすると、ここらあたりだったようです。」と尾﨑さん。そこは小高い丘になっており階段状の登り窯が斜面に沿って築窯されていたと推測されますが、現在は民家が連なっています。広場になっているところからは、窯の煙突が見える有田らしい風景を見下ろすことができます。 続いて、中樽・小樽地区へ向かい、太平洋戦争で山本五十六戦死のあとを継いだ、海軍提督・古賀峯一元帥の生誕の地や中樽登り窯があったとされる場所を見学しました。有田には50メートルにも及ぶ巨大な登り窯・天狗谷窯をはじめとし、大きな登り窯がいくつかあったそうですが、この中樽登り窯もそのひとつ。「松浦郡有田郷新村図に描かれている窯の場所を参考にすると、ここらあたりだったようです。」と尾﨑さん。そこは小高い丘になっており階段状の登り窯が斜面に沿って築窯されていたと推測されますが、現在は民家が連なっています。広場になっているところからは、窯の煙突が見える有田らしい風景を見下ろすことができます。

そしてこれも有田らしい「トンバイ塀」と呼ばれる窯の道具や窯の廃材を利用してつくった塀を眺めながら、次のポイント陶山神社へと足をすすめました。ちょうど七五三の時期でもあったことから、晴れ着姿のかわいらしい子供たちと手を振り合いながら、神社の敷地内を散策しました。美しい桜所として町内の人にも親しまれている場所ですが、紅葉もとても素晴らしく、アマチュアカメラマンの人がファインダーを覗く姿も。この紅葉の中に、ひっそりと「成松信久」の碑がありました。成松信久とは文化・文政の時代に、皿山代官を務めた人とのことで、確認できる41人の歴代代官の中でも名代官と言われていたのだそうです。通常の代官の仕事といえば、地区の犯罪取締りなどですが、皿山代官は租税の徴収や陶磁器生産に関して、計画や監視などあらゆる任を得ていました。成松は、ひいきをすることなく公平に調停を行っていたため、当時の有田の民にたいへん親しまれていたのだそうです。 そしてこれも有田らしい「トンバイ塀」と呼ばれる窯の道具や窯の廃材を利用してつくった塀を眺めながら、次のポイント陶山神社へと足をすすめました。ちょうど七五三の時期でもあったことから、晴れ着姿のかわいらしい子供たちと手を振り合いながら、神社の敷地内を散策しました。美しい桜所として町内の人にも親しまれている場所ですが、紅葉もとても素晴らしく、アマチュアカメラマンの人がファインダーを覗く姿も。この紅葉の中に、ひっそりと「成松信久」の碑がありました。成松信久とは文化・文政の時代に、皿山代官を務めた人とのことで、確認できる41人の歴代代官の中でも名代官と言われていたのだそうです。通常の代官の仕事といえば、地区の犯罪取締りなどですが、皿山代官は租税の徴収や陶磁器生産に関して、計画や監視などあらゆる任を得ていました。成松は、ひいきをすることなく公平に調停を行っていたため、当時の有田の民にたいへん親しまれていたのだそうです。

続いて、現在調査中の白焼窯跡などを見学。発掘現場付近の住民の方もたまたま外にいらっしゃって、「ここに窯跡があると聞いてはいたが、本当だったので驚いたよ」などとお話を聞かせていただけました。有田在住の参加者の方は、「すぐそばに住んでいるのに、知らないところがあるな」「今度お客さんが来たら、ぜひ案内したい」。県外から参加されていた方は「街全体が歴史を語る遺跡のようですね」と驚かれていたようでした。

肌寒い空気の中とはいえ、ウォーキングで体が温まってきたなか、最後は「桂雲寺」へおじゃましました。こちの寺の堂宇では有田陶器市の第一回目ともいえる「陶磁器品評会(明治29年)」が開催された場所でもあるそうです。尾﨑さんに敷地内にあるお堂に案内され、みんなで上がってみることにしました。そこには手の形をしたちょっと変わった像がまつられています。尾﨑さんの説明によると、これは「御手の観音」と呼ばれるもの。大晦日にだいだい(みかんの一種)を二つお供えしてお参りしたのち、一つを持ち帰って手にこすりつければ、手技が向上するというご利益があるのだとか。昔の職人さんたちの「技を向上させたい」という必死の思いが、こういった祈りという形を生み出したのでしょう。昔ほどではないものの、現在でも絵付けやろくろ職人の方がお参りにいらっしゃるのだそうです。

心地よい汗とともに約2時間をかけて有田町内の史跡の一部を巡りました。何度も訪れているにもかかわらず、初めて見る場所もあり、「車を降りて、歩く目線」も大事だなと改めて感じました。 心地よい汗とともに約2時間をかけて有田町内の史跡の一部を巡りました。何度も訪れているにもかかわらず、初めて見る場所もあり、「車を降りて、歩く目線」も大事だなと改めて感じました。

400年にも及ぶ窯業の歴史がある有田ゆえに、さまざまな史跡はほとんど窯業に関連するものでした。地方が均一化されてきた昨今、今一度自分の町の歴史や歩みを振り返りつつ、今後私達が先人の残したものをどうやって創造発展していかなければいけないのかを問いかけられたような一日でした。

■お知らせ

「やきものおもしろ講座」、第2回・第3回が予定されています。両回とも佐賀県立九州陶磁文化館学芸員さんによる、やきものにまつわる楽しい講演会が予定されています。参加費は無料となっていますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

詳しい情報はトピックス「やきものおもしろ講座」をどうぞ→

|

|

|