新収蔵品展・1

<会期:平成15年6月3日〜平成15年6月15日> |

| 平成15年6月3日 |

|

あちこちのあじさいが色鮮やかに咲き、台風のニュースも気になる季節になってきました。今回は佐賀県立九州陶磁文化館の「新収蔵品展・1」へおじゃましてきました。平成14年度に購入または、寄贈された作品や資料などから35件53点が公開されます。会場へ入ると、古陶磁から現代陶磁作品に加え、江戸時代の書物などの資料が並んでいます。九州陶磁文化館の学芸員・宮原さんのお話をうかがいながら、展示作品を見ていきました。 あちこちのあじさいが色鮮やかに咲き、台風のニュースも気になる季節になってきました。今回は佐賀県立九州陶磁文化館の「新収蔵品展・1」へおじゃましてきました。平成14年度に購入または、寄贈された作品や資料などから35件53点が公開されます。会場へ入ると、古陶磁から現代陶磁作品に加え、江戸時代の書物などの資料が並んでいます。九州陶磁文化館の学芸員・宮原さんのお話をうかがいながら、展示作品を見ていきました。

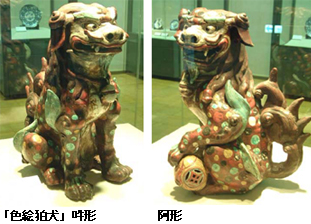

まず目に飛び込んでくるのは、一対の「色絵狛犬」。これは有田地区の窯で制作された磁器の狛犬で、1680〜1700年代の物。時代が古いせいか多少の傷みはあるものの、完成当時の色鮮やかさが想像できるようなカラフルな色絵が施されています。この狛犬は、佐賀市の伊勢神社に奉納されていたものだそうです。「やきものの狛犬は13世紀後半頃から陶器製が、瀬戸でつくられはじめたようですが、磁器の狛犬は肥前地区で初めてつくられたようです。現存する1680〜1700年代の狛犬で、対で残っているのが確認されているのは今のところ、この作品だけのようです。」と宮原さん。

口を開いた阿形(あぎょう)と、口を結んだ吽形(うんぎょう)の狛犬は、どことなくユーモラスな表情。胴体には、赤・黄・緑などのカラフルな色絵で水玉模様があり、かわいらしささえ感じます。ところがこの水玉模様、宮原さんから伺って初めて知ったのですが、獅子の巻き毛をデザインしたものだそう。それにしても、巻き毛を水玉のように単純化し、さらにカラフルに仕上げるとは、当時の意匠力にはほんとに驚かされます。もともと狛犬は、エジプトやペルシャ、インドの神殿を守るライオン像で、中国に伝来して獅子となり、日本では犬の一種と考えて異国の犬、つまり「高麗(こま)犬」として広まったのだそうです。

古陶磁作品のその意匠のたくみさにはっとさせられますが、そんな作品をもう1点ご紹介しましょう。「染付菊蝶文皿(肥前・有田窯 1740〜1770年代)」という、径が15cm程の小振りのお皿です。「この皿の絵付けをよく見てください。何が描かれているかわかりますか?」と宮原さん。「菊の模様をお皿の見込みいっぱいに描かれているようですが…」とじっくり観察したところ、お皿の中央、つまり菊の花の中心に萼が描かれています。さらにその横には葉も!そうこれは菊の花を真上からではなく、裏側から描いた「裏菊」といわれる家紋などにも使われる図案なのだそう。ところが、この作品のおもしろいところは、この葉の横に蝶も描かれているのです。裏に蝶とはちょっとおかしいようですが、当時の職人が遊び心でもってこのような意匠にしたのかもしれません。 古陶磁作品のその意匠のたくみさにはっとさせられますが、そんな作品をもう1点ご紹介しましょう。「染付菊蝶文皿(肥前・有田窯 1740〜1770年代)」という、径が15cm程の小振りのお皿です。「この皿の絵付けをよく見てください。何が描かれているかわかりますか?」と宮原さん。「菊の模様をお皿の見込みいっぱいに描かれているようですが…」とじっくり観察したところ、お皿の中央、つまり菊の花の中心に萼が描かれています。さらにその横には葉も!そうこれは菊の花を真上からではなく、裏側から描いた「裏菊」といわれる家紋などにも使われる図案なのだそう。ところが、この作品のおもしろいところは、この葉の横に蝶も描かれているのです。裏に蝶とはちょっとおかしいようですが、当時の職人が遊び心でもってこのような意匠にしたのかもしれません。

江戸時代のやきものの修復方法を伝える作品もありました。「色絵亀甲松竹梅文大皿(肥前・有田窯 1780〜1800年代)」という、大きな皿ですが、全体の四分の一ほどがぱっかりと割れており、修復された跡があります。つないである部分をみると、透明な接着剤のようなものが見えます。宮原さんによると、これは「焼き継ぎ(やきつぎ)」といわれる修復方法で、割れてしまった物をくっつけるためにガラスの粉をまぶし、再度焼き直して接着させるのだそうです。つまりガラスが接着剤のかわりになっているのです。江戸時代、焼き継ぎはひとつの職業として成り立っていたそう。そしてこの皿の裏には朱色で文字が書かれていましたが、これはおそらく修理の時の受け付け記録だろうとのことでした。壊れてしまったにもかかわらず、こうして現代まで残っているとは、当時から代々つたわった持ち主の方が大事にされてきたものだということがわかります。 江戸時代のやきものの修復方法を伝える作品もありました。「色絵亀甲松竹梅文大皿(肥前・有田窯 1780〜1800年代)」という、大きな皿ですが、全体の四分の一ほどがぱっかりと割れており、修復された跡があります。つないである部分をみると、透明な接着剤のようなものが見えます。宮原さんによると、これは「焼き継ぎ(やきつぎ)」といわれる修復方法で、割れてしまった物をくっつけるためにガラスの粉をまぶし、再度焼き直して接着させるのだそうです。つまりガラスが接着剤のかわりになっているのです。江戸時代、焼き継ぎはひとつの職業として成り立っていたそう。そしてこの皿の裏には朱色で文字が書かれていましたが、これはおそらく修理の時の受け付け記録だろうとのことでした。壊れてしまったにもかかわらず、こうして現代まで残っているとは、当時から代々つたわった持ち主の方が大事にされてきたものだということがわかります。

食器や大皿などの展示作品の中に、ちょっと小さな展示物もありました。キャプションに「染付『鳥犀圓』銘合子(肥前 明治時代)」と書かれた作品。『鳥犀圓(うさいえん)』とは漢方の滋養強壮剤で、佐賀の人には馴染み深いものです。1626年に創業された野中鳥犀圓本舗で製造された薬で、現在も佐賀市内で13代当主が経営販売なさっています。この掌にのる小さな「染付『鳥犀圓』銘合子」は、蓋に染付で鳥犀圓の文字がゴム印のスタンプで施されており、この薬を入れておくための容器だったことがわかります。今でいうピルケースのようなものではないでしょうか。 食器や大皿などの展示作品の中に、ちょっと小さな展示物もありました。キャプションに「染付『鳥犀圓』銘合子(肥前 明治時代)」と書かれた作品。『鳥犀圓(うさいえん)』とは漢方の滋養強壮剤で、佐賀の人には馴染み深いものです。1626年に創業された野中鳥犀圓本舗で製造された薬で、現在も佐賀市内で13代当主が経営販売なさっています。この掌にのる小さな「染付『鳥犀圓』銘合子」は、蓋に染付で鳥犀圓の文字がゴム印のスタンプで施されており、この薬を入れておくための容器だったことがわかります。今でいうピルケースのようなものではないでしょうか。

このほかにも明治時代に佐賀県嬉野で製造されていた源六焼(げんろくやき)と呼ばれる器や、煎茶の道具や作法などをといた「煎茶早指南(1802年)」という書物などが展示されています。また大分の旧家で使われていたという食器も展示されていましたが、同じような図柄の有田焼が大分で見つかっているそうです。これにより、有田焼の商人がこの図柄の器を大分地方に販売していたのではと推測されているそうです。新しい古陶磁が登場することで、さまざまな研究も行われ、私たちに歴史やロマンを伝えてくれます。 このほかにも明治時代に佐賀県嬉野で製造されていた源六焼(げんろくやき)と呼ばれる器や、煎茶の道具や作法などをといた「煎茶早指南(1802年)」という書物などが展示されています。また大分の旧家で使われていたという食器も展示されていましたが、同じような図柄の有田焼が大分で見つかっているそうです。これにより、有田焼の商人がこの図柄の器を大分地方に販売していたのではと推測されているそうです。新しい古陶磁が登場することで、さまざまな研究も行われ、私たちに歴史やロマンを伝えてくれます。

今回の展覧会を第一弾とし、秋には新収蔵品展の第二弾として故蒲原信一郎氏旧蔵の「白雨(はくう)コレクション展」、また第三弾としては、新たに寄贈された「柴田夫妻コレクション展」がひかえています。はじめてお目見えする作品たちに会いに、足を運ばれてみてはいかがでしょうか。

■お知らせ

今回ご紹介した「新収蔵品展・1」の展示解説会が6月7日(14:00〜15:00)に、作品を前にして実施されます。より深く、そして楽しく鑑賞ができる解説会に参加してみませんか。聴講は無料です。

●佐賀県立九州陶磁文化館

【所在地】西松浦郡有田町中部乙3100-1

【電 話】0955-43-3681

【駐車場】有

【休館日】月曜日・12月28日〜1月1日 |

|

|