金ヶ江省平 作品展

<会期:平成17年8月9日〜平成17年8月21日>

|

| 平成17年8月9日 |

|

|

| ▲金ヶ江省平さん |

立秋もすぎたというのに、毎日暑い日が続きます。こちら佐賀も時折にわか雨が降ったりするものの、連日30度を越える真夏日です。今回は、佐賀県立九州陶磁文化館で開催されている「金ヶ江省平作品展」へおじゃましました。金ヶ江さんは有田在住の若手陶芸家で、有田泉山で磁石を発見し日本で初めて磁器焼成に成功した人物といわれる初代金ヶ江三兵衛(李参平)の子孫。初代から数えて14代目にあたられます。

金ヶ江さんは、九州電力が実施している「九州電力工芸家国内外派遣事業」の平成14年度研修生として、「朝鮮白磁の作陶技法の習得」をテーマに韓国にて研究。また今年の2月には伝統工芸士としても認定され、さらに研修終了後も初代金ヶ江三兵衛(李参平)の研究を続け、登り窯を使って初期伊万里を復刻する活動を意欲的に行っていらっしゃいます。

今回の展覧会では、初代金ヶ江三兵衛が没して350年を迎えるにあたり、金ヶ江さんの研究活動を伝える初期伊万里の写し作品や、先代(13代)の作品展示に加え、初代金ヶ江三兵衛がどのような人物で、どういった仕事を行っていたかを探る資料が展示。金ヶ江さん個人の活動を知るだけではなく、有田焼の歴史の源を考える展覧会となっています。

|

| ▲金ヶ江家に伝わる「金ヶ江文書」 |

「有田では有名な金ヶ江三兵衛ですが、その人物像などはあまり知られていないのです。今回の展示では、私が初期伊万里を写した作品に加え、古文書や文献なども展示させて頂いてますので、ぜひ三兵衛の足跡を知っていただき、有田の歴史をさらに深く興味をもっていただければと思います。」と金ヶ江さん。

会場には金ヶ江家に伝わる古文書や各施設が所蔵している文献なども展示され、地元から来場されたお客さんも熱心に鑑賞されています。

|

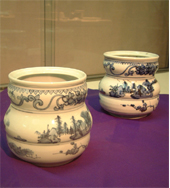

| ▲初期伊万里の写し |

金ヶ江三兵衛の存在を明確にする資料のひとつとして、「多久家文書(佐賀県重要文化財)」があります。金ヶ江三兵衛は文禄・慶長の役の際に、朝鮮半島から日本へ連れてこられた陶工の一人でした。「多久家文書」には、三兵衛が多久家に仕えたのち、1616年に有田に移住したと記されています。また江戸時代から金ヶ江家に伝わる古文書「金ヶ江文書」には、初代三兵衛の半生や苗字の由来などが記されているそうです。

また金ヶ江家では、毎年11月15日にこの「金ヶ江文書」を開き、本膳料理を供えるという行事が伝わるそうですが、これは三兵衛が発見した磁石場・泉山をまつる風習の名残だそう。この他にも三兵衛もつくったであろう、初期伊万里の出土陶片や、古窯跡の写真も展示。有田焼の草創期に繰り広げられた三兵衛のドラマを垣間見るようです。

金ヶ江省平さんは、この初代三兵衛から数えて14代目。実は金ヶ江家では、やきもの業が途絶えていたとのことですが、先代の13代金ヶ江三兵衛さん(金ヶ江省平さんの父)が、復興させたいと「李参平窯」を立ち上げ。その13代の

|

| ▲「染付蓮花文大皿 写し」 |

熱意を感じるうちに、金ヶ江省平さんは初代三兵衛のやきものを復刻させたいと、「初期伊万里」の研究にかかわるようになったそうです。今回の展示では、金ヶ江さんによる初期伊万里の写し60点を披露。泉山の磁石を使い、登り窯を用いて焼成されたものです。

「登り窯では、季節によって多少の違いがありますが、焼成に45〜48時間を費やします。やはり自然のなせる業でしょうか、作品ひとつひとつに違う表情

|

| ▲「染付山水文水指 写し」 |

が感じられますね。」と金ヶ江さん。また初期伊万里の写しを重ねていくうちに、その素朴でありながら愛着わくような形の妙に、毎回新しい発見を見出すのだそう。今回展示作品の中でも「染付蓮花文大皿」(1610〜30年代・写し)が、その形を復元するのに一番思い入れがあるのだとか。径が40cm前後はありそうな大きな作品ですが、高台が小さい上に泉山磁石独特のへたりやすさが加わり、焼成に耐えて焼きあがるのに苦労したそうです。

また「染付山水文水指」(1610〜30年代・写し)は、県の重要文化財にも指定されている原品とともに展示。この作品は、胴部を三段に締めたフォルムが特徴的。会場ではろくろや絵付けなど、各工程で奮闘する金ヶ江さんの作業様子をまとめた動画も上映され、来場者の関心をひいていました。

|

| ▲本膳料理を復元 |

この他にも、金ヶ江さんの写し作品を用いて、江戸時代の本膳料理を復元したコーナーや、初代三兵衛や先人陶工への感謝と、金ヶ江家について見直すきっかけを与えてくれたという、古伊万里研究家・故柴田明彦氏への追悼の意を込めてつくられた仏具なども展示されています。

この展覧会の会期中である8月11日は初代金ヶ江三兵衛の命日でもあり、また没後350年という節目。そしてこの日、金ヶ江省平さんは14代を襲名。金ヶ江省平さんという一人の陶芸家の取り組みを通して、有田焼の源流を見つめなおすとともに、次世代に伝える有田焼とは何のかを問いただしてくるような展覧会でした。

■取材雑記

金ヶ江家に伝わる、磁石場・泉山をまつる風習は、「陶祖祭」として町の行事としても現在執り行われています。毎年有田陶器市期間中である5月4日に、有田町陶山神社内の李参平碑前にて、実施されています。

●佐賀県立九州陶磁文化館

【所在地】西松浦郡有田町中部乙3100-1

【電 話】0955-43-3681

【駐車場】有

【休館日】月曜日・12/29〜12/31

|

|

|