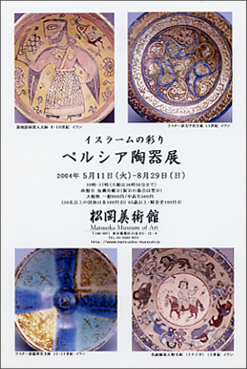

| イスラームの彩り ペルシア陶器展 |

| <会期>平成16年5月11日(火)〜8月29日(日) |

ペルシア陶器とは、7-8世紀以降のイスラーム時代の、主にイラン(ペルシア)で製作された陶器を指し、8世紀半ばに成立したアッバース朝(750−1258)時代において初めて独創的なペルシア陶器が確立します。はじめ首都バクダットを中心としたメソポタミア(イラク)では、白釉陶器、ラスター彩陶器、多彩釉系陶器が発達し、9〜11世紀には、イラン東北部ホラーサーン地方のニシャプールやトランスオクシアナ地方のサマルカンドを中心として多彩釉刻線文陶器や彩り華やかな彩画陶器が発達します。 ペルシア陶器とは、7-8世紀以降のイスラーム時代の、主にイラン(ペルシア)で製作された陶器を指し、8世紀半ばに成立したアッバース朝(750−1258)時代において初めて独創的なペルシア陶器が確立します。はじめ首都バクダットを中心としたメソポタミア(イラク)では、白釉陶器、ラスター彩陶器、多彩釉系陶器が発達し、9〜11世紀には、イラン東北部ホラーサーン地方のニシャプールやトランスオクシアナ地方のサマルカンドを中心として多彩釉刻線文陶器や彩り華やかな彩画陶器が発達します。

トルコ系の王朝セルジュク朝(1038−1194)の時代になると、ペルシア陶器は最盛期を迎え、複合陶土の使用、釉、装飾技法といった技術面も高度になり、より洗練されたものとなってきます。製作地は中部イランのレイ、サヴェー、カシャーン、ゴルガンに移り、青釉陶器、ラスター彩陶器、ミナイ手陶器などペルシア陶器の代表的な作品が生まれます。13世紀成立のイル・ハーン朝(1258−1353)においては、中国陶磁の影響を受けたスルタナバード陶器なども生まれます。

本展では、洗練された鑑賞陶磁コレクションとして知られる館蔵の東洋陶磁コレクションの中から、イスラーム時代に製作された彩り豊なペルシア陶器約50点を展観し、中近東に華開いたイスラーム美術の魅力をご紹介します。

|

■主な展示作品

・黄地彩画貴人文鉢 9-10世紀 イラン

・ラスター彩文字花文皿 13世紀 イラン

・色絵騎馬人物文鉢(ミナイ手) 13世紀 イラン

・ラスター彩藍帯花文鉢 12-13世紀 イラン |