|

(順不同)

窯元へ訪問される際には、事前に連絡をとっておでかけ下さい。

窯によっては工房の見学などができない場合があります。ご注意下さい。

|

|

|

| 熊本千治さん |

|

|

|

| 特 徴 |

「作り手の顔が見える作品づくり」をモットーに、独特の作風で自分らしさを表現し続ける熊本千治さん。色土を塗り重ねる彩泥(さいでい)を施した日用食器の他、刻印をつけて色土を塗り込む象嵌(ぞうがん)技法を用いた器に取り組んでいます。黒地に象嵌で白色を施した器は2色が際立ち緻密。ろくろはほとんど使わず、「全てにおいて形が優先」という作品は一見オブジェのように表情豊かです。 |

|

|

|

| 井上東也さん |

|

| 【所在地】 |

唐津市鏡4958 |

| 【電 話】 |

0955-77-2131 |

| 【交 通】 |

JR虹の松原駅から徒歩5分 |

| 【駐車場】 |

有 |

| 【店休日】 |

年中無休 |

|

|

| 特 徴 |

茶碗、茶入、水指、香合など茶陶一筋にこだわる窯。大学時代に九谷出身の名工、塗師・淡斉氏に師事し、茶陶のすべてを学んだ井上東也さんは、自らも茶を立てる茶人です。茶陶は形、色合い、点てやすさ、口当たりなどすべてが満たされて始めていいものと呼ばれるように、茶道を通してやきものの奥儀に触れ、あくまでも茶を主とした「従」の茶陶づくりに励んでいます。 |

|

|

|

| 西川一光さん |

|

| 【所在地】 |

唐津市見借4557 |

| 【電 話】 |

0955-74-2397 |

| 【交 通】 |

JR唐津駅から車で15分 |

| 【駐車場】 |

有 |

| 【店休日】 |

年中無休 |

|

|

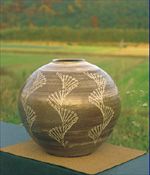

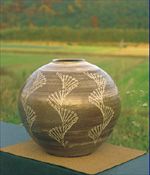

| 特 徴 |

日用食器を主流に今のライフスタイルに合った作品づくりを展開。緻密な作業の三島唐津を技法とし、「文様をつけるのが楽しい」と自分で新しく考えたオリジナル文様で作陶に挑んでいます。最初にロクロを勉強したため造形に重点をおき、盃一つでも念入りに創作。また、かつて組揃いが普通だったコーヒーカップや皿も単品売りが多く、収納に便利なようにと大きさや重なり具合といった使い勝手も考慮されています。 |

|

|

|

| 中里重利さん |

|

| 【所在地】 |

唐津市神田字山口332 |

| 【電 話】 |

0955-72-8664 |

| 【交 通】 |

JR唐津駅から車で10分 |

| 【駐車場】 |

有 |

| 【店休日】 |

年末年始・旧盆(日曜は電話予約のみ) |

|

|

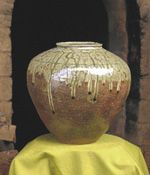

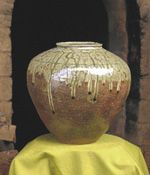

| 特 徴 |

「天・地・人」「土・技・炎」の三位一体を名の由来とする三玄窯。中里重利さんは、古唐津の技法を復元し人間国宝に認定された故12代中里太郎右衛門氏の三男。父のもとロクロや窯焚きなどを徹底して叩き込まれた修行を経て、自分の窯を開窯。陶歴は半世紀を超えます。卓越した技術が生み出す極めて精巧なフォルム、どろくささから離れた品格と洗練が身上です。数々の受賞歴を持つ中里さんは、古唐津技法研究の権威者としても知られています。 |

|

|

|

| 大石正峰さん |

|

| 【所在地】 |

唐津市菜畑3371-3 |

| 【電 話】 |

0955-72-8010 |

| 【交 通】 |

JR唐津駅から車で5分 |

| 【駐車場】 |

有 |

| 【店休日】 |

不定 |

|

|

| 特 徴 |

日本最古の稲作跡が見つかった菜畑遺跡から程近い、松円寺山にある窯。原材料を活かした作陶を守り、草文を描いた絵唐津を多く生み出しています。大石正峰さんはテレビの料理番組にヒントを求めるなど、食器に対する興味は人一倍。長男の泰浩さんは有田窯業大学の一期生。鉄分の多い土に白い化粧土をスポイトで絞り出す一陳盛(いっちんもり)や掻き落としなどを用い、新しい作風を展開しています。 |

|