|

|

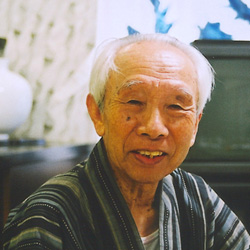

■中村清六■Profile

1916年長崎県波佐見町に生まれる

1931年ろくろ師として修行に入る

1966年高麗庵清六窯を建て独立

1980年黄綬褒章受章

1990年佐賀県重要無形文化財陶芸白磁の保持者に指定 |

佐賀県内が豪雨にみまわれていた梅雨のある日、当代随一のろくろ師といわれる中村清六さんを訪ねた。中村さんの窯「高麗庵清六窯」は有田の中心地区から少し離れたところに静かにたたずんでいた。窯に併設された展示室へ通されると、梅雨のうっとうしさを吹き飛ばすかのような清々しい輝きを放つ白磁の作品たちが出迎えてくれた。

―中村さんは大正5年のお生まれとのことですが、戦時中は有田で働かれていたのですか? ―中村さんは大正5年のお生まれとのことですが、戦時中は有田で働かれていたのですか?

ええ、私は小柄だったものですから召集を免れまして、有田工業高校の教員として働いていました。当時は学徒動員のため、生徒達とやきものの軍用水筒などを作らされていました。私は大学を出ておらず「丸特」という、つまり特技でもって技術指導教員になりましたので、一部の教員から嫌がらせなども受けましたね。でも向学心だけはいつも持っていたいと思ってましたから、校長先生の計らいで生徒達とともに英語を勉強させてもらっていました。とにかく負けん気が強くて、強くて。

―負けず嫌いですか。温和そうなお顔からは想像がつきませんが。

はい負けず嫌いですよ(笑)。小柄だけど強かったし、体も鍛えていたので「中村先生は体操の先生なの?」と良くいわれたもんです。こうやって手を丸めて(ピアノを弾くような手付きをして)手の甲の上で子供が飛び跳ねても、びくともしないくらい指も強かったですよ。ちょと私の手と腕を触ってみてください。

―(触らせていただきながら)わあ、とても柔らかいですね。意外です!ろくろをされる方は筋肉を使われるので、堅そうなイメージがありますが。 ―(触らせていただきながら)わあ、とても柔らかいですね。意外です!ろくろをされる方は筋肉を使われるので、堅そうなイメージがありますが。

ろくろは力だけではうまくいかないのですよ。土も柔らかいでしょう。土と一心同体にならなくてはならないので、体にも柔らかさがないといけないのですよ。でも私もしばらく前までは、堅い仕事をしていたと思います。

―堅い仕事とはどういうことですか?

ろくろをひく時に、自分の呼吸が器に伝わるのがよくないことだと考えていたんです。私を取材にこられた方が皆一様に、ろくろを挽いている時の私は「人を寄せ付けない怖さがある」と言われる。集中しているから当たり前ではあるのですが。しかしある日ふと気づいたんですよ。「ということは、私の『呼吸が伝わらないようにしようとしている』心が器に伝わっているのでは?」と。「出来上がった器は、もしかして、人を寄せ付け ないような緊張感に仕上がっているのではないだろうか」これはいけないと思いましたね。それからは考えを変え、心を映すような器をつくろうと思いました。 ないような緊張感に仕上がっているのではないだろうか」これはいけないと思いましたね。それからは考えを変え、心を映すような器をつくろうと思いました。

つまり器は、ものつくりである私の分身なんですね。私はその分身である器が、盛られた食べ物やあるいは自然と調和している姿を見ると、心と心の共鳴を感じることができます。その時に新たな感覚が私の中で目覚め、新たなものを生み出す躍動感が沸いてくるのです。この躍動感なくしては、新たな分身、つまり器を生み出すことは不可能です。もちろん、見る人、使う人にも感動が伝わらないのではないでしょうか。

―つまりつくり手の心が器へ伝わり、そして見る人に伝わって感動を生み出すのですね。

そうですね。だから評価というものは、自分ではなく人が判断するものなのですよ。ものつくりが自分で自分の作品を判断するのは好ましくありません。とある展覧会で、私の一輪挿しを購入していただいた方がいらっしゃいましてね。その方から「この作品にはつくり手の心が伝わっている。人生が感じられる。」と言っていただいたんです。その方は俳句の先生だったんですが、今もお付き合いをさせていただき、俳句をご指導いただいています。

―どんな歌を詠まれているのですか?

では気にいっている句を。

窯出しの 壺の色肌 雪にみる

一人焚く 夜窯にしぐれ ひとしきり

中村さんの長女恵美子さん、孫の清吾さんも陶芸作家としてご活躍中で、三代共に作陶生活をおくられている。「我々は授かったものを更に研鑚し、後世に伝えなければならない。これが伝統のあるべき姿だ」。85歳の現在も各地へ出かけては後継者育成に力を注がれている。中村さんのお話からは終始「ものつくり」へ対する真摯で謙虚な気持ちで臨まれているお姿をうかがうことができた。 中村さんの長女恵美子さん、孫の清吾さんも陶芸作家としてご活躍中で、三代共に作陶生活をおくられている。「我々は授かったものを更に研鑚し、後世に伝えなければならない。これが伝統のあるべき姿だ」。85歳の現在も各地へ出かけては後継者育成に力を注がれている。中村さんのお話からは終始「ものつくり」へ対する真摯で謙虚な気持ちで臨まれているお姿をうかがうことができた。

■関連リンク 佐賀の陶芸作家・中村清六

■関連リンク 中村清六 白磁展

■関連リンク 米寿記念 中村清六白磁展

■関連リンク 筒井ガンコ堂のガンコスタイル・物が見えてくるまで |

|

※このインタビューは2001年に行ったものです。

|

■中村清六氏・高麗庵清六窯

西松浦郡有田町西部甲1101

JR有田駅から車で約5分

電話0955-42-2432

|

|